Les inégalités de patrimoine en France se sont considérablement accentuées au cours des deux dernières décennies, reflétant une concentration croissante des richesses entre les mains d’une minorité. Selon un rapport de l’Insee publié en octobre 2024, la moitié des ménages français détiennent 92 % du patrimoine brut total, tandis que 40 % des ménages possèdent peu ou pas de patrimoine.

Disparités croissantes : chiffres clés sur les inégalités de patrimoine

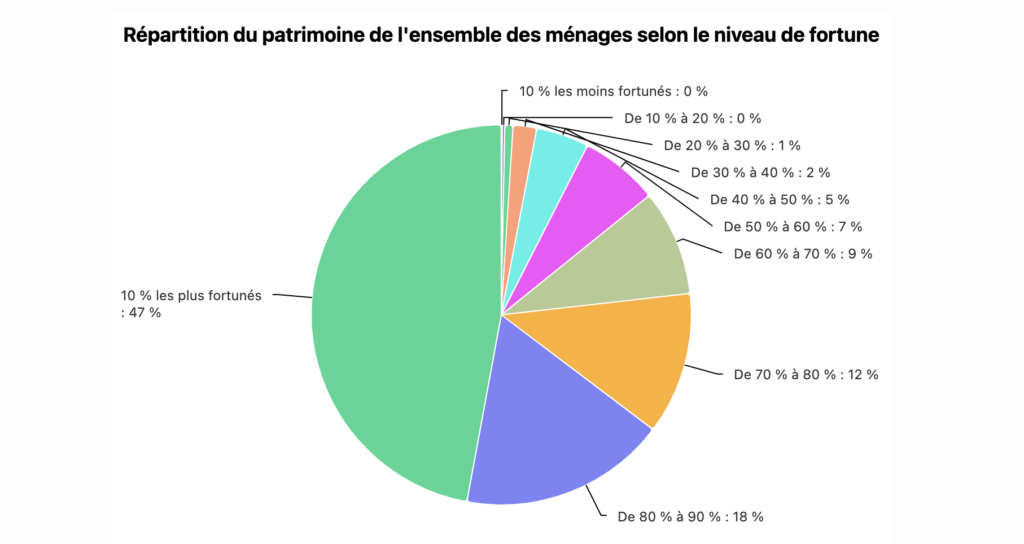

Les données de l’Observatoire des inégalités illustrent cette concentration :

- Les 10 % des ménages les plus fortunés possèdent près de la moitié du patrimoine national.

- Les 10 % les moins fortunés détiennent un patrimoine inférieur à 4 400 euros, soit à peine la valeur d’une voiture d’occasion.

- La moitié des ménages disposent de moins de 177 000 euros, équivalant à un petit studio à Paris ou à 40 m² dans certaines villes de province.

Cette concentration s’est accentuée depuis 2010, période durant laquelle la part détenue par les 10 % les plus riches est passée de 41,3 % à 47,1 % en 2021.

Source : https://www.inegalites.fr/inegalites-patrimoine (Observatoire des inégalités)

Facteurs contribuant à l’aggravation des inégalités de patrimoine

Plusieurs éléments expliquent cette amplification des inégalités patrimoniales :

- Transmission intergénérationnelle des richesses : L’héritage joue un rôle prépondérant dans la constitution du patrimoine. En France, 60 % du patrimoine total provient d’héritages, contre 35 % dans les années 1970, renforçant ainsi les inégalités entre ceux qui héritent et ceux qui ne le font pas.

- Évolution des revenus : Les revenus des ménages les plus aisés ont augmenté plus rapidement que ceux du reste de la population. Entre 2003 et 2023, le revenu moyen des 0,1 % des foyers les plus riches a progressé de 119 %, contre 46 % pour les autres foyers, accentuant la capacité des plus riches à accumuler du patrimoine.

- Politiques fiscales : Certaines mesures fiscales, telles que la suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, ont été critiquées pour avoir favorisé les ménages les plus riches, contribuant ainsi à l’augmentation des inégalités patrimoniales.

Conséquences sociales et économiques

L’accroissement des inégalités de patrimoine a des répercussions significatives sur la société française :

- Reproduction sociale : Les enfants issus de familles aisées bénéficient d’un accès privilégié à l’éducation, à la culture et aux réseaux professionnels, perpétuant ainsi les inégalités d’une génération à l’autre.

- Tensions sociales : La concentration des richesses peut engendrer un sentiment d’injustice et alimenter des mouvements sociaux revendiquant une redistribution plus équitable des ressources.

- Frein à la mobilité sociale : Les individus issus de milieux modestes rencontrent davantage de difficultés à accéder à la propriété ou à créer une entreprise, limitant ainsi leurs perspectives d’ascension sociale.

Débats et propositions pour une réforme fiscale

Face à cette situation, le débat sur la fiscalité des successions et du patrimoine est relancé. En septembre 2024, l’ONG Oxfam a proposé d’augmenter les taxes sur les héritages des ultrariches afin de réduire les inégalités et de financer des mesures sociales. Cependant, ces propositions suscitent des controverses, notamment concernant leur impact potentiel sur les entreprises familiales et l’économie.

En octobre 2024, des députés français ont adopté des amendements visant à augmenter la contribution sur les hauts revenus et à taxer davantage les revenus du capital, dans le but de promouvoir une plus grande justice fiscale.

À LIRE AUSSI : Bail réel solidaire (BRS) : Ce qu’il faut absolument savoir en 2025

Conclusion

L’aggravation des inégalités de patrimoine en France constitue un défi majeur pour la cohésion sociale et l’équité économique. Si la fiscalité apparaît comme un levier potentiel pour réduire ces disparités, toute réforme doit être soigneusement élaborée afin de concilier efficacité économique et justice sociale, tout en évitant des effets indésirables sur l’investissement et la transmission des entreprises familiales.